|

| Machu Picchu |

La

palabra yacimiento depende de tres factores:

El

primer factor lo obtenemos de su semántica: yaci-miento=proceso o resultado de yacer. Un estatus físico que hace referencia única y exclusivamente al

objeto en sí.

El

segundo y tercer factor son el factor potencial

y el factor descubrimiento. Los

artefactos que componen un yacimiento poseen un potencial inherente, un poder

latente que se manifiesta única y exclusivamente cuando son descubiertos. Dicho

potencial es una acumulación de energía en forma de oportunidades, recursos o

información. Artefactos con poco potencial inicial (como una construcción sin

valor) aumentan su potencial al permanecer ocultos a lo largo del tiempo. Otros

tienen un potencial inicial tan grande que inmediatamente se convierten en

yacimientos. La “zona cero” de los atentados del 11-S sería un buen ejemplo de

ello.

|

| Micenas 1874 (Yacimiento antiguo) |

|

| Zona Cero 11-S _2001 (Yacimiento nuevo) |

Epistemología de yacimiento:

El factor descubrimiento no

depende del objeto en sí, sino de la percepción del mismo. Como ésta segunda dimensión

de la palabra yacer está vinculada a la percepción humana contamina

inevitablemente el término, evitando que

goce de una categoría universal. Por ejemplo, cuando en 1911 Hiram Bingham “descubrió”

el yacimiento de Machu Picchu encontró una familia de indígenas en lo alto de

la ciudad de piedra, acostumbrados a hacer vida ahí. Seguramente estas familias

tuviesen una concepción del yacimiento vinculada a sus recursos naturales, su

carácter de refugio, etc., radicalmente distinta a la de Bingham, estrictamente

arqueológica.

Ontología de yacimiento:

Cuando pensamos precisamente en esta necesaria connotación perceptiva de un yacimiento podemos acabar reflexionando sobre la paradoja de su existencia. Como decía Locke, podemos dudar de si un árbol que cae en el bosque produce algún ruido si nadie lo escucha, pues nos es imposible conocerlo. Podríamos pensar del mismo modo respecto de cualquier yacimiento: Un yacimiento no es hasta el momento en el que se descubre, antes de lo cual el yacimiento simplemente no existe, o por lo menos no existe como tal.

Cuando pensamos precisamente en esta necesaria connotación perceptiva de un yacimiento podemos acabar reflexionando sobre la paradoja de su existencia. Como decía Locke, podemos dudar de si un árbol que cae en el bosque produce algún ruido si nadie lo escucha, pues nos es imposible conocerlo. Podríamos pensar del mismo modo respecto de cualquier yacimiento: Un yacimiento no es hasta el momento en el que se descubre, antes de lo cual el yacimiento simplemente no existe, o por lo menos no existe como tal.

El yacimiento

se presenta como un palimpsesto, una superposición de estratos legibles que

aportan a un lugar las cualidades de una flecha que ha sido disparada, la cual contiene información sobre dónde viene

(ausencia), dónde está (presencia) y hacia dónde se dirige (inmanencia).

|

| Palimpsesto |

Esta inercia temporal nos permite viajar hacia

el futuro y el pasado a través de la percepción. Un yacimiento arqueológico

presenta huellas del tiempo. Los objetos yacientes se aprecian de manera discontinua, alternando presencias y

ausencias. Estas ausencias pueden ser interpretadas como huellas de una

presencia anterior o futura (presencia potencial).

|

| Proyecto para los castillos de Romeo y Julieta, Peter Eisenman |

|

| Procesos de scaling y overlapping, Peter Eisenman |

Incluso podemos llegar a

reflexionar sobre la materialidad de estas discontinuidades, como hacía Eduardo

Chillida al afirmar que "el espacio y la materia son ambos materiales

pero con velocidades distintas. La materia es un espacio lento y el vacío una

materia rápida". Surge entonces el rechazo

de “el lugar” como un Todo lleno de presencias susceptible de ser conocido.

|

| Baptisterio de Sta María, Eduardo Chillida |

Si

pensamos en un yacimiento en el que encontramos unas ruinas, inevitablemente

volvemos a la ineludible intervención de la percepción humana, pues, por la teoría de la Gestalt, cuya

máxima es que “el todo es mayor que la suma de las partes”, reinterpretaremos

inevitablemente la totalidad del conjunto, completando

mentalmente las discontinuidades. Esto nos lleva una vez más a cuestionar

la universalidad del concepto de yacimiento, y a vincularlo de nuevo al individuo, que lo experimenta de un modo personal.

|

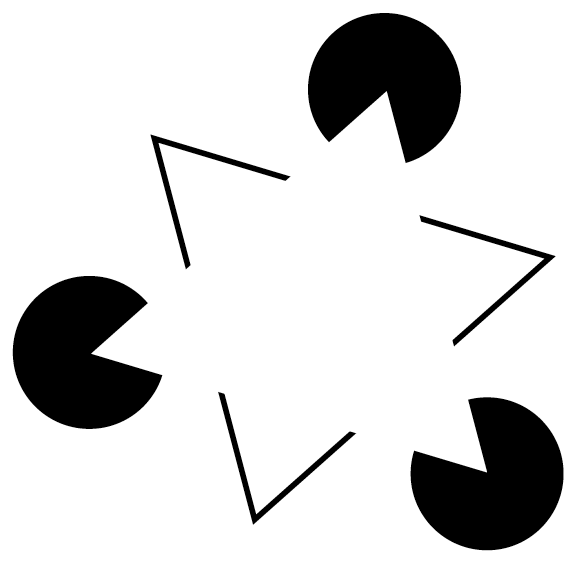

| apreciamos dos triaungulos, a pesar de no estar dibujados |

|

| apreciamos un hexaedro, a pesar de no estar dibujado |

|

| Ciudad de Vascos, Toledo. Mentalmente reconstruimos las ruinas (imagen personal). |

Incluso si desde una actitud científica queremos

crear una verdad universalmente válida para ese yacimiento no podemos descartar

igualmente su carácter conjetural. Si una civilización extraterrestre

descubriese en un futuro un yacimiento de un campo de golf en la tierra

pensarían que la actividad que allí se desarrollaba consistía en introducir las

bolas en el agua, ya que ésta estaría repleta de ellas mientras que el hoyo se

encontraría vacío.

Se

puede considerar entonces un yacimiento como un espacio que nos genera una

mirada hacia el exterior y hacia nuestro interior, es en definitiva una

extensión de nosotros mismos, del ego, a

través de la percepción, una vivencia personal del lugar que nos vincula con

otros momentos en el tiempo.

|

| Espejo del Sol, Manuel Rivera. El efecto Moiré provocado por la superposición de mallas hace que la obra se aprecie diferente desde cada punto de vista. |

BIBLIOGRAFÍA:

-Bédard,

Jean-François. “Cities of Artificial Excavation: The Work of Peter Eisenman:

1978-1988”, Rizzoli, New York, 1994

-Ciorra, Pippo.

“Peter Eisenman: Obras y Proyectos”, Electa, 1993

-Kipnis, Jeffrey

& Leeser,Thomas. “Chora L Works: Jacques Derrida and Peter

Eisenman”, Monacelli Press, New York, 1997

-Revista

“Arquitectura” nº 359, COAM, Madrid, 1988

-Eisenman, Peter.

“Diagram Diaries”, Thames & Hudson. 1999.

No hay comentarios:

Publicar un comentario